21省庁横断の女性リーダー育成を支援。内閣人事局によるキャリア研修プログラムを設計

- 社名

- 内閣官房内閣人事局

- 所在地

- 千代田区永田町

- 業種

- 行政

国家公務員の人事管理に関する戦略的中枢機能を担う、内閣官房内閣人事局。国家公務員の人事行政や行政組織、幹部職員人事の一元管理などを行っています。国家公務員制度全体の改革や人材育成の推進にも取り組み、多様な人材が能力を発揮できる環境づくりをリードしています。

国家公務員の女性リーダー育成については、内閣人事局が全省庁を横断して実施する取り組みと、各省庁が独自に行う取り組みの二段構えで推進されています。当社は、そのうち内閣人事局が主催する「全省庁選抜型 中堅女性職員対象研修」において、女性リーダー育成の専門家として研修を提供し、管理職候補者の意識醸成とネットワーク構築を支援しました。

国家公務員の中堅女性職員を対象にしたキャリア研修プログラム「中堅女性職員キャリアセミナー」を行いました。本セミナーは、国家公務員全体の女性活躍推進を担う内閣人事局が省庁横断で主催し、国家公務員約50万人のうち、各省庁から選抜された中堅女性リーダー候補63名が参加しました。

本プログラムの設計・企画・講師を弊社代表の川嶋治子が担当し、受講者一人ひとりが自分のキャリアを見つめ直し、管理職候補としての意識とスキルを高める内容を構築。自己理解を深めるワークや、他省庁の職員とのネットワーキングを通じて、キャリア形成の課題や可能性を共有する実践的な構成としました。

省庁を越えて女性職員同士が学び合い、キャリアを主体的に描くためのきっかけを提供するこの取り組みは、女性登用の加速とともに、国家公務員全体の組織風土改革にも寄与しています。支援の経緯や成果、今後の展望について、内閣官房 内閣人事局 企画官(女性活躍推進・ダイバーシティ担当)杉下智子氏にお話を伺いました。

杉下智子氏

(左から、ウーマンズリーダーシップインスティテュート川嶋治子、内閣官房 内閣人事局 企画官 杉下智子様)

- 政府目標に向けて、女性の採用は目標を達成していたが、登用は目標に届かないという課題があった

- 指導的地位となる女性割合を高めるためには、採用した人材を長期的にしっかりと育てていかなければという課題意識を持っていた

- 各省庁で女性登用の取り組みが進む一方、育てる側の管理職が女性職員へのタフアサイメントを避けるなど、管理職側の意識の固定化に課題

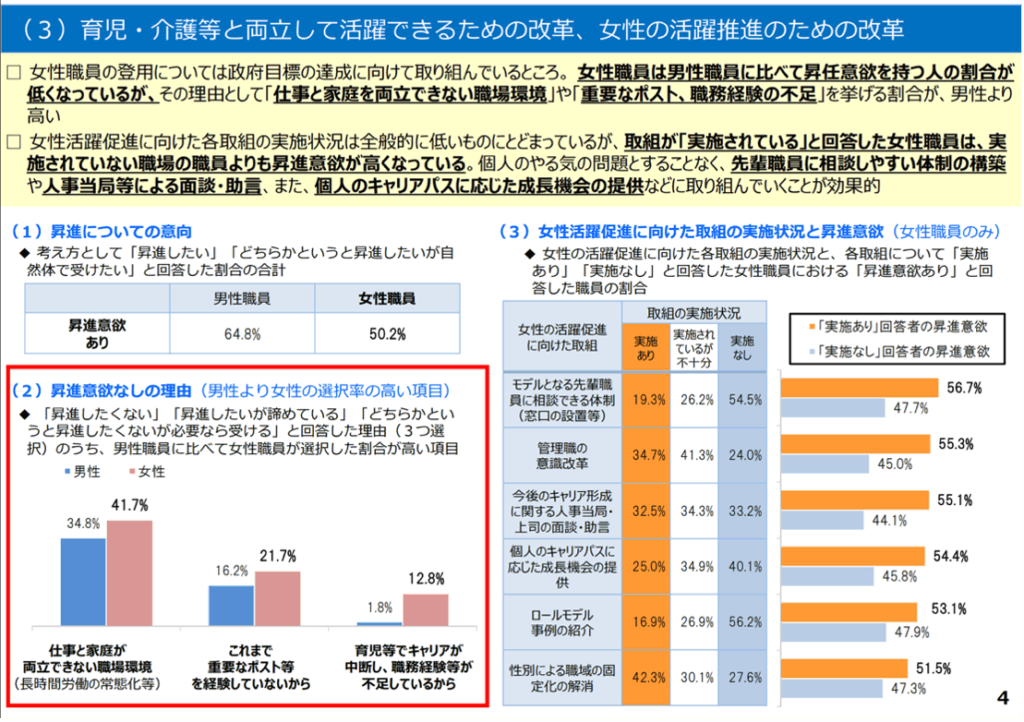

- 意識調査の結果、管理職に後ろ向きな女性は、重要なポストや仕事を未経験のために自信不足が見られた

- 小規模な省庁では、まだ女性の先輩職員が育っておらず、ロールモデルが不足

- 省庁横断で交流・ネットワークを築く場が少なく、横のつながりを生み出す仕組みが必要

- 21省庁から選抜されたすべての女性職員が一堂に会する研修機会を創出。同じ国家公務員という共通項を有しながら、異なる業務に従事する他省庁の女性職員と意見交換をしながら学び合える環境を実現

- 自己理解と他者理解を深めるプロファイリングを活用した実践的プログラムを設計・運営

- 各省庁の先輩女性職員にパネルディスカッションへの登壇機会を提供。自らのキャリアを棚卸し、後に続く女性たちのために貢献できる機会と、世代を超えた斜めの繋がりを創出。

- 21省庁横断のネットワーキング機会を創出。 他省庁の女性職員が交流し、ロールモデルやキャリア形成事例を共有する環境整備を実現

- 参加者の意識変化を可視化。 研修を通じて自己理解が深まり、受講後のアンケートでは前向きな行動意欲が高まり、キャリア意識が向上

- オブザーバーとして、各省庁の女性活躍推進担当・人材育成担当者を受け入れ。内閣人事局での取り組みノウハウを共有し、 研修効果の検証と他省庁展開に向けた知見共有を活性化

目次

国家公務員における女性リーダー育成と働きやすい環境づくりへの取り組み

ーまず最初に内閣人事局様の女性リーダー育成、女性活躍推進の取り組みについてお聞かせください。

杉下

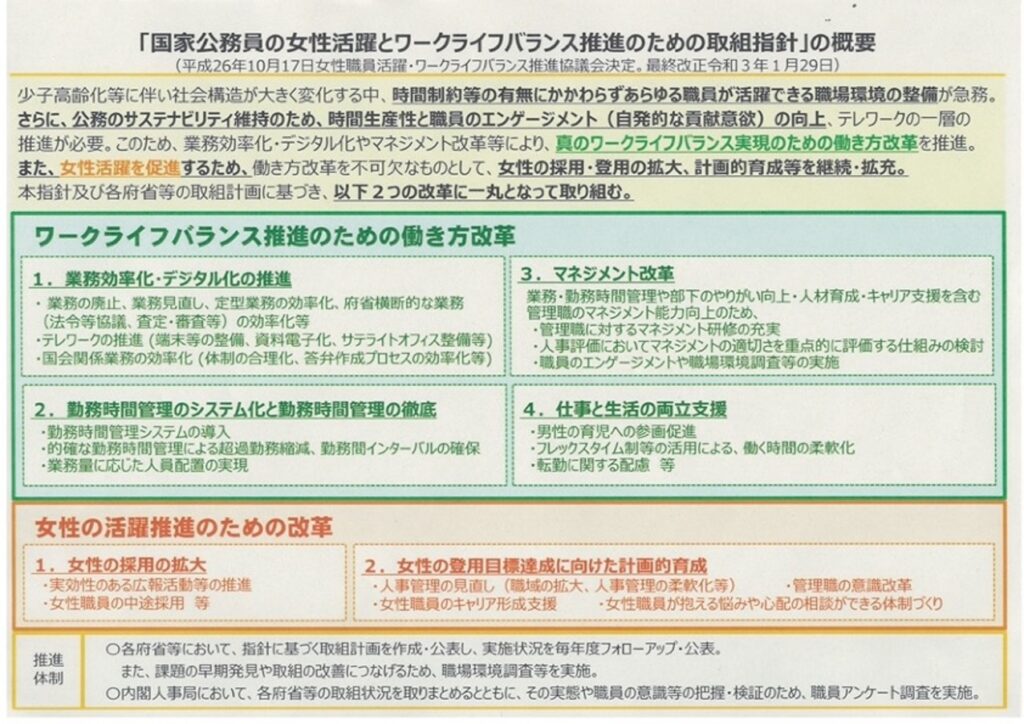

国家公務員全体の方針としては、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」というものがあります。これは、内閣人事局長を議長として各省の事務次官級で構成する「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」が平成26年10月に決定したもので、その中で、国家公務員全体で女性活躍を推進するための方針や取り組むべき事項などが記載されています。

ーこの指針は、国家公務員全体が共通の方向性を持って女性活躍に取り組むための基盤とも言えますね。

杉下

女性活躍推進に関しては、この取組指針に基づいて、内閣人事局が横断的に行なっていく取り組みと、各省の組織の実情に即した形で推進していく取り組みの二段構えという形になっています。この取組指針は平成27年度から5年間の取り組みを定めていましたので、昨年からこの改定に向けた準備を水面下で進めてきまして、今年の1月に取組指針を改正し、さらに令和7年までの取り組みが決まったところです。

ー改定にあたっては、これまでの取組を踏まえ、どのような点を見直されたのでしょうか。

杉下

策定から5年間を振り返ると、女性活躍に向けては非常に息の長い取り組みを継続していくことが重要で、令和3年度からの取り組みも基本的にこれまでとベースは同じであると考えております。

杉下

ただ、女性に限らず様々な事情を抱えながらも多様な人材が働きやすく力を発揮やすい環境整備や、業務見直し、働き方改革という点が、女性活躍のためにも国家公務員全体が活躍するためにも非常に重要だと思っております。そのため、新しい取組指針においては、全ての職員を対象にした働き方改革を中心に置きつつ、一方で女性活躍については、古くから日本にある性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスによって女性の育成が十分ではなかったという側面がありますので引き続ききちんとサポートしていこうと考えております。

多様性推進と働き方改革を通じた、全職員が力を発揮できる組織づくりへの新たな視点

ー新しい取組指針では、多様性や働き方改革をどのような視点で位置づけているのでしょうか。

杉下

これまでの方針を踏まえ、具体的な取り組みとしては三つの柱を設けています。

一つが管理職の意識改革。これは研修や全管理職を受講対象とするEラーニング等があります 。

二つめに育児介護等と両立して活躍できるための取り組み 。こちらは共働きが増加し、育児等との両立に課題を持つ職員、育休からの復職に不安を抱える職員が多くいますので、男女を問わず参加可能な職場復帰のためのセミナーや両立を支援するセミナーなどを行っています。

三つめが女性職員本人にフォーカスをした取り組みとしまして女性職員のキャリア形成支援を行っています。対象は大きく二つに分かれ、若手女性職員向けと中堅女性職員向けのセミナーを開催しています。ここではキャリア形成に資するスキルや考え方、情報交換のためのネットワークの場を提供しています。

また、職場に女性の先輩のロールモデルがいないという課題も各省から聞こえてきますので、『国家公務員のワークスタイル事例集』というものを作り、様々な省庁で活躍する女性職員の事例を、仕事への想いや育児や家庭との両立という側面について冊子にまとめています 。

川嶋

この事例集の冊子がいつも素晴らしいなと拝見するたびに感じています。内閣人事局では省庁を横断しての研修を開催されていますが、省庁を横断しての女性職員のネットワーキングに大きくプラスに働いていますよね。こういう機会がなければ、実際には他省庁の女性の職員の方との接点というのはほとんど持てないですよね。

杉下

仕事で接点があっても、同じような立場で悩みを話せるような機会はないですね。

川嶋

その状況の中で、各省庁の先輩職員の事例集を作成されて、これからキャリア形成し、管理職に向かっていく若手職員・中堅職員の皆さんに配布されているという取り組みは非常に素晴らしいなと感じています。

杉下

小規模な省庁ですと、まだまだ女性の職員先輩が育っておらずロールモデルがなかなか見つからないというケースもあります。ロールモデルと言っても必ずしもその通りに行くわけではないのですが、事例集を見て、諸先輩方がこんな苦労をこんな風に乗り越えてきたんだと学んだり、先輩方を見てこういう風になりたいなと思えれば、それも生き生き働く動機になると思っています。

川嶋

小規模な省庁ですと、まだまだ女性の職員先輩が育っておらずロールモデルがなかなか見つからないというケースもあります。ロールモデルと言っても必ずしもその通りに行くわけではないのですが、事例集を見て、諸先輩方がこんな苦労をこんな風に乗り越えてきたんだと学んだり、先輩方を見てこういう風になりたいなと思えれば、それも生き生き働く動機になると思っています。

杉下

確かに、自分の職場では先輩女性職員に出会えないとおっしゃる方も多くいらっしゃいます。研修中でも先輩職員とのパネルディスカッションを通じて出会うことはできますが、事例集を通じて間接的にロールモデルになり得る先輩職員との接点が持てると思います。冊子を通じて、先輩方の存在を知ったり、自分もこんな風になりたいな、こういう事に直面した時はこんな風にしたらいいのかもしれないなという事例やサンプルが沢山ここに詰まっているので、この冊子からヒントを得て、自分なりのスタイルを創るための参考になる情報を提供しているというのは非常に素晴らしい取り組みだと感じています。

杉下

川嶋先生もいつも研修でもおっしゃっていただいていますが、ロールモデルといってもすべて完璧にコピーすることは不可能です。サンプルをたくさん集めてその中からパーツパーツで学び取って「パーツロールモデル」にしていくという話をよくしてくださいますけれども、その通りだと思うんですね。そのための素材となるものを取りまとめて皆さんに提供していくことも内閣人事局の非常に重要な役割の一つと捉えています。

研修導入前に見えていた、女性登用の課題と意識の壁

ー弊社の研修を導入していただく前にはどのような課題感をお持ちだったのでしょうか。

杉下

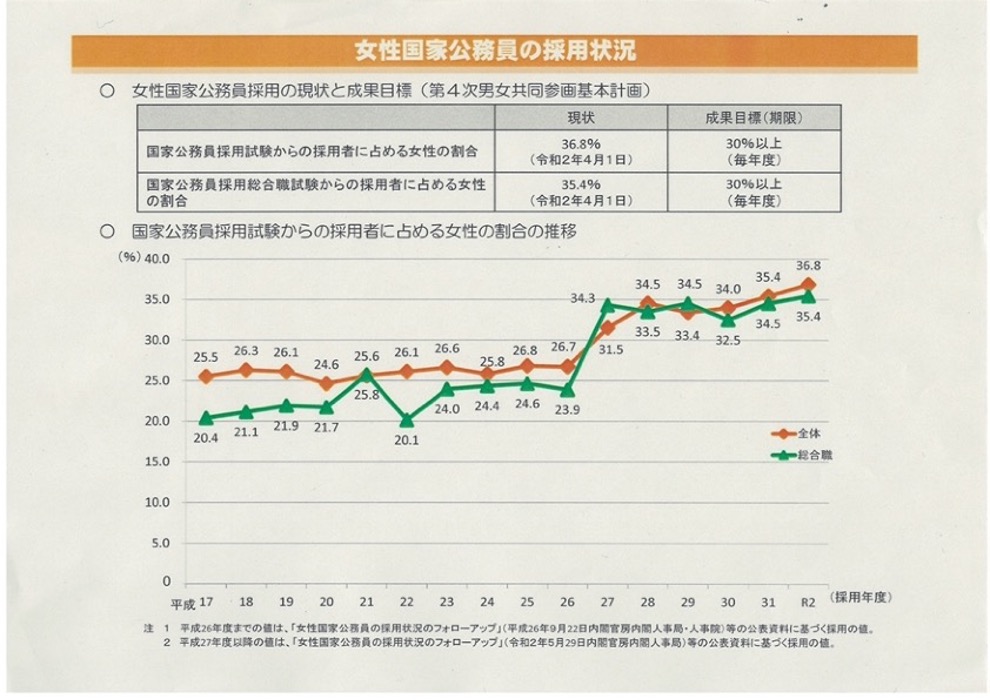

第4次男女共同参画基本計画の政府目標に向けて、女性の採用は年々増加して目標を達成していましたが、登用は少しずつ前に進んでいるものの目標になかなか届かないという課題を持っていました。 まず女性国家公務員の採用状況を見ますと、先の取組指針と第4次男女共同参画基本計画の影響もあって平成27年以降、毎年35%前後を推移しています。

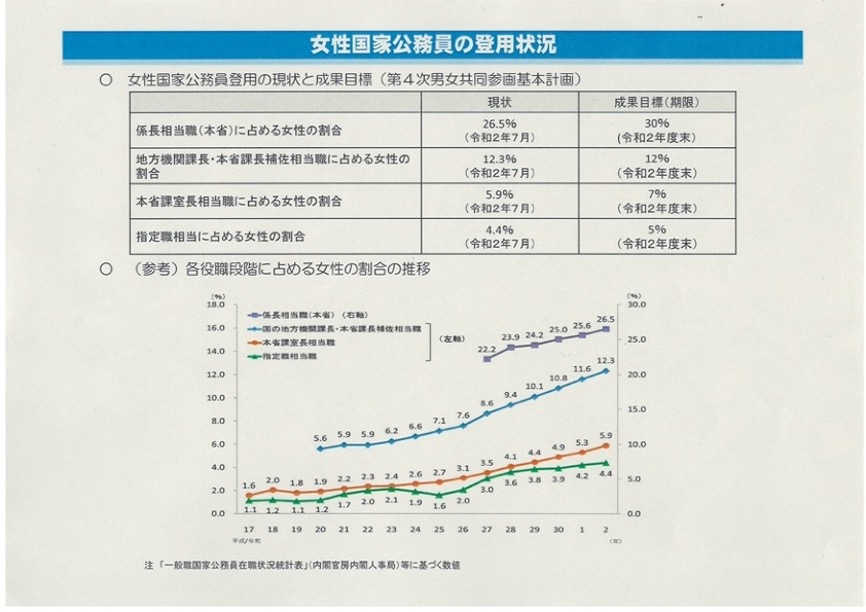

次に女性国家公務員の登用状況をご覧いただきますと年々数値は上がってきてはいるものの、目標達成には道半ばというところです。特に指導的地位となる役職段階の女性割合を高めるには、採用した人材を長期的にしっかりと育てていかなければいけないという課題意識を持っておりました。

ー具体的には、どのような点に課題を感じられたのでしょうか。

杉下

育てる側の管理職の意識や職域の固定化といった課題もありました。 例えば、人事配置に際して、女性職員は子供が生まれると、本人の希望に関わらず定時で帰れる職場、バリバリ働かない仕事にばかりおいてしまったり、女性自身も自分はもうこのようなポジションについたから管理職になることは目指さずにゆっくり過ごそうというようなこともあったのかなと感じています。そのため、管理職層からは、女性を登用したいけれども女性の方が管理職になりたがらないんだよというような声も上がっていました。

ー意識の問題だけでなく、制度や環境にも課題があったのでしょうか。

杉下

取組指針の改正を検討するための調査を行ったところ、 管理職になることに対して後ろ向きだという女性も「仕事が今より大変になるから(昇進に対して)後ろ向き」というわけではないということがわかりました。むしろ「自分はこれまで重要なポストや仕事についた経験がないので自信がない」あるいは非常に現実的な視点で「夜中まで国会対応をしなければならないとなった場合には子育てとの両立ができないので昇進したくない」と考えており、女性自身の意識の問題ではなく環境要因が非常に大きく影響していることが明らかになりました。

(出所:女性職員活躍・ワークライフバランス協議会資料・令和2年6月19日「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進に関する職員アンケート結果」より)

杉下

これらを踏まえ、これからは働き方改革、女性だけではなくて全職員にとって働きやすい職場環境づくりというところにも力を入れていきたいと考えています。

川嶋

調査をした上で環境要因によって昇進に対する心理的な障壁が生まれていると分析をされ、基本計画の見直し・策定を行われて、実際の取組に反映されているということですね。ファクトベースでの取り組み姿勢を伺って大変素晴らしいなと感じています。 全ての職員の方々がどのライフステージにいたとしても働きやすく力を発揮しやすいという職場環境づくりを進めていくということは結果的に女性の登用を進めていくことにも繋がっていきますので、本質的な取り組みに力を入れていらっしゃるというお話をあらためて聞くことができてとても嬉しく感じています。

女性リーダー育成研修を導入した背景と、その効果が生まれた理由

ー弊社の研修を導入してくださった経緯やきっかけについてもお聞かせいただけますでしょうか。

杉下

女性職員向けの研修は、先ほど申し上げたとおり、採用を増やしていますので、若手女性職員向けのもの、そしてもう一つは中堅女性職員向けのもので、こちらは管理職候補となるような女性職員に対して昇進意欲を高めるような心理的なサポートや、必要な情報やスキルを提供することを目的としています。

その中で、より経験を積んだ職員には、次のキャリア段階を意識した学びや、自身の可能性を再認識してもらう機会を提供したいと考えました。

ー講師として川嶋をお選びいただいた理由もお聞かせください。

杉下

川嶋先生にお願いさせて頂いたのは、実績はもちろんのこと、カリスマ性があってお話もわかりやすく、ご自身の考えや経験を論理的にお話しくださる語り口も素晴らしい講師としての側面と、先生ご自身がイスラエルとのお仕事をなさっていたり、非常に生き生きと仕事をして活躍をされていて、女性目線で見てもこんな風になりたいなと思わせてくれるような働く女性のロールモデルとしても適任である、という二つの側面からお願いをさせていただきました。

当初は若手女性向け研修をご担当いただき、受講生からも非常に評価が高くて素晴らしかったのですが、私どもの事務局の方で、むしろ先生のお話というのは、入省から10年以上の経験はあるものの、今まで自身のキャリアを振り返る機会が提供されないまま一生懸命走ってきた中堅女性に聞かせた方が効果的ではないかと考えまして、現在、中堅女性向けの研修をご担当いただいているところです。

ー中堅層を対象としたことで、どのような変化や反応が見られたか改めてお聞かせください。

杉下

実際に中堅女性向けの受講生アンケートを見ましても、グループワークや研修中に受講生から寄せられる質問に対しても、先生が明確に論理的に回答してくださって、キャリアを考える上で非常に参考になったという声や、自分を理解する助けになったというコメントも非常に多いです。また、実際に行動変容が起こっているというところもポイントとして挙げられます。研修を受ける前と受けた後でキャリア対する意識が変わったかという項目についても調査をしているのですが、非常に多くの方が「実際に意識が変わった」「来てよかった」と回答されています。先生の語り口や講師としての魅力やテクニックを遺憾なく発揮してくださっていると感じています。

受講生からはプロファイリングが非常に人気の高い内容ですけれども、プロファイリングはツールの一つであって、重要なのはそのツールを使いながら受講生が実社会もしくは仕事の中でそれをうまく活かしていくこと、他者とのコミュニケーションに役立てていくことだと考えています。その点、研修のグループワークの中でも先生が受講生の一つ一つのコメントに対して、あなたはこういうプロファイルだからこういう考え方をするに至ったのかもしれませんね、別のプロファイルの方の場合はこんな風に捉えることもありますよという風に分かりやすく教えてくださるのでとても素晴らしいなと感じています。

川嶋

ありがとうございます。おっしゃるように意識変容と行動変容というのは非常に重要だと考えていまして、プロファイリングというのは、自分の思考行動傾向にこんな特徴があるということを理解することによって自己理解と他者理解のきっかけづくりとしては非常に良いツールです。ですが、プロファイルを教えるということは全く目的ではなく、あくまで一つのツールとしてうまく織り交ぜながら受講生の皆さんが実社会もしくは実際の職場において、どうこの学びを活かして自分のスタイルを作っていくのかというところまで落とし込んで行けるか否かというのが研修講師の役目だと思っております。

杉下

本当にそう思います。受講生もおそらく経験則として、自分はこういうタイプなのではないか、この上司はこういうタイプかなと感じていながらもモヤモヤしてうまく処理し切れないものについて 、理論づけされることで自信になったり、うまくいかない相手もいるけれども、それは相手が悪いわけでも自分が悪いわけでもない、プロファイルの違いを踏まえたうえでどううまくやっていくのかと、と考えられるようになります。これは受講生たちがより高い視座でこれから活躍の場を広げていく助けになっていると感じています。

研修を経て生まれたのは、「現状を変えたい」「自身を変えたい」という意識の変化

ー実際に研修を導入されていかがでしたか。導入後の変化やご感想についてお聞かせください 。

杉下

国家公務員全体では50万人以上がいる中で、内閣人事局の女性活躍促進・ダイバーシティ担当が開催する研修に来ることができる受講者は、オンライン化によって多少増えてはいますが、1回あたり100人程度です。全体から見れば一つ一つは小さな取り組みではありますが、参加したことで「意識が変わった」、「具体的な行動を起こしていきたい」とおっしゃる受講生も非常に多いです。単なる知識習得であればそんな情報があったんだという程度で終わってしまうものですが、川嶋先生の研修は 事後のアンケートにおいても受講生が何か現状を変えていきたい、自分が変わっていきたいという声が多く、その力が研修にはあるんだなぁということを感じさせて頂いたのが非常に印象に残っております。

我々は研修をすることが目的ではなく、女性活躍の現状を変えていきたい、より大きな目的の為に研修を行っています。それは、日本において指導的な地位に占める女性の割合を増やしていために、国として国家公務員が率先してそれを実現していくという目的のためでもあるので、来年も引き続き取り組んでまいります。

キャリアを見つめ直す時間がもたらした、気づきと勇気

ー実際に研修に立ち会っていただいて特に印象に残ったことは何かありますでしょうか 。

杉下

一例ですが、朝、研修会場に来られた時にはどんなことをやるんだろうと暗い表情だった方が、お昼休みには同じ悩みを持つ他省庁の女性職員と楽しそうに会話をしてネットワークを広げられていたり、夕方帰られる頃には本当に生き生きとした表情で「これから頑張るぞ」というような姿で会場を後にされるというシーンをこの研修を通じて何度も拝見させていただいているので、それは非常に印象に残っています。

また、これまでこのような自分自身のキャリアを考える研修に参加する機会を付与されたことがない受講生からは「このような機会を得たのは入省して初めてで、参加して本当に良かった」という声や、研修の中のパネルディスカッションに登壇いただく先輩職員からは「後に続く女性職員のために、内閣人事局がこうした研修の場を作っていること自体が、先輩女性である私にとっても勇気になる」といった声もあります。

研修の中身はもちろんのこと、この研修に関わる受講者、先輩といった女性職員の反応を見ても、意味のある取り組みと捉えています。

川嶋

この研修の機会があるという事実自体が、受講者にあたる中堅女性職員の方たちの勇気やモチベーションに繋がっているということですね。先輩職員の方たちも非常に献身的に後輩の職員の方たちに与えるというマインドが溢れている姿が毎年印象的だなと感じています。研修の機会があって、先輩職員の皆様にとっても「自分たちが貢献できる」という貢献の機会提供ができるということを通じて先輩職員の方等をもエンパワーしているということが非常に素晴らしいなと感じています。私たちもこの研修に関わらせていただく中で、一つの研修を越えた意義がここには存在しているなということを感じています。

杉下

内閣人事局だけでは対象となる全ての職員に研修を提供することは困難ですが、受講あるいは聴講をして、御自身の省庁でも同様の研修や取り組みを進めていこうという風に広がっていくと良いと思っています。

川嶋

そうですよね、毎回各省庁から女性活躍や人材育成のご担当の方がオブザーブで聴講にいらしてくださっていますものね。内閣人事局だからこそ省庁をまたいでこのような研修を実施できるという利点も大きいかと思います。内閣人事局でのこの取り組みをモデルケースとして、各省庁の担当の方がご覧になることによって自分たちの省庁でも、同様の展開していくためのヒントを得たり、情報を得られるという非常に意義深い取り組みだなと感じています。

女性登用の停滞を打破したい組織にこそ、研修をお勧めしたい

ー最後に、どのような組織にこのような研修はお勧めだとお考えになりますか。

杉下

女性職員の活躍を推進していても、管理職などへの登用が進まずに悩んでいる企業も多いと思います。自社で研修を行うことも大事ですが、取り組みを加速したいのであれば、外部のプロの力を借りることも有効だと考えています。

昨今、社会全体で多様性が重視されており、企業としても、表面的に「女性の活躍を推進しています」というだけで足りず、ダイバーシティを実現する一歩として、女性を意思決定の場に関与させるということが多様性のある組織作り、世の中の流れと乖離しない組織にするための防衛策だと思います。自社内のリソースが足りないのであれば、外部の力を借りてでも加速させた方が組織の成長にも繋がると思います。

ダイバーシティ&インクルージョンという視点でも、経営の意思決定の場、組織内のあらゆる意思決定の場に女性が関与していく、また、そうした意思決定ができる女性を育てていくことが非常に重要だと考えています。

どうしても社内だけでは、うちの会社の女性はこうだよねという風なアンコンシャス・バイアスが男性にも女性にもあると思いますので、世の中の情勢を客観的に把握し、かつそれをノウハウを持って提供してくれる外部の講師による研修も有効だと思います。

川嶋

おっしゃる通りですね。今我々は時代の過渡期の真っ只中にいるので、多様な人材を活かしていくその一環として意思決定機関への女性の関与を実現するために指導的地位における女性の登用を進めていくということが重要です。それは、企業にとってリスクマネジメントの観点でも非常に重要です。意思決定の場への女性の関与を実現していくことは、意思決定機関の同質性の高さが招くガバナンスの機能不全解消にも繋がります。また、適切に外部の力を活用することによって、組織内のメンバーだけでは盲点になりがちなところにもきちんと目が行き届いて施策が打てるのも利点だと思います。杉下さん、素晴らしいお話を聞かせていただきありがとうございました。

インタビュアー

ウーマンズリーダーシップインスティテュート株式会社 代表取締役

川嶋 治子(かわしま・はるこ)

川嶋 治子(かわしま・はるこ) ウーマンズリーダーシップインスティテュート株式会社 代表取締役 早稲田大学大学院経営管理研究科卒業 経営学修士(MBA) DE&I推進、人的資本経営、女性リーダー育成、次世代経営層育成を専門とし、上場企業・外資系企業・官公庁に対して戦略アドバイザリーおよび組織開発支援を提供。これまでに延べ5万人以上の経営幹部人材育成を担い、 経営戦略と人材戦略を接続する“経営直結型”のアプローチに定評がある。 社外取締役や理事としてガバナンス領域にも貢献。